Chaque disque de Patti Smith présentait en couverture un portrait de la poétesse. Son nouvel album, magnifique, rompt avec cette tradition visuelle – mais seulement en apparence.

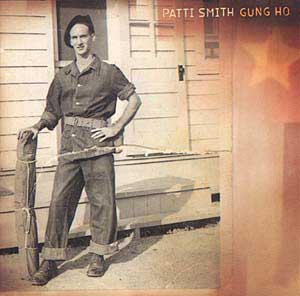

Un soldat américain, posté au repos devant le perron d’une maison, brave du regard l’objectif, la main droite appuyée sur un paquet que l’on devine préparé pour le combat.

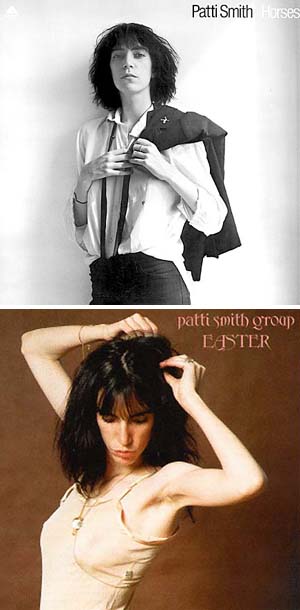

De prime abord, la pochette du nouvel album de Patti Smith opère une rupture dans une ligne graphique à l’esthétique immuable. Dominée jusqu’ici par les portraits de Robert Mapplethorpe, l’ami de toujours, et par ceux d’Annie Leibovitz, la discographie de la chanteuse américaine pouvait se lire comme le journal intime d’une lente maturation artistique et existentielle.

Du premier «Horses» en 1975 à «Peace and Noise» (1997), son visage pâle, sa chevelure filasse et ses aisselles poilues ont ainsi accompagné par l’image le parcours flamboyant de la poétesse new-yorkaise, depuis la révolte militante des débuts jusqu’au recueillement des années 90.

Marquée par le décès de son mari, Fred «Sonic» Smith et de son frère à quelques semaines d’intervalle, la décennie précédente avait vu la musicienne endosser le rôle de muse tragique, dissimulant son visage sur des pochettes en noir et blanc à l’atmosphère douloureuse.

D’un même tenant, ses chansons se laissaient aller à des alanguissements inconnus jusqu’alors, flirtant avec un langage musical plus proche de la musique religieuse que du punk rock de ses débuts, laissant à PJ Harvey le soin d’en reprendre le flambeau.

Son nouvel album, «Gung Ho», permet enfin à Patti Smith de renouer avec l’énergie de ses premiers efforts. Epaulée par ses complices de toujours, le guitariste Lenny Kaye et le batteur Jay Dee Daugherty, elle parcourt les treize chansons de ce huitième album avec l’arrogance et la morgue de celle pour qui la musique est un combat, encore et toujours.

«One more revolution/one more turn of the wheel» («Encore une révolution/encore un tour de roue») l’entend-on ainsi entonner sur «Gung Ho», l’éprouvant hymne au Vietnam qui clôt l’album dans une atmosphère digne d’«Apocalypse Now».

Plus lyrique que jamais, la voix de Patti Smith magnifie un sens mélodique intact, jouant du timbre sévère que lui confère la maturité pour mordre de plus belle. Concentrés et tendus, les nouveaux brûlots que sont «Persuasion», «China Bird» et «Upright Come» n’ont rien à envier à leurs glorieux ancêtres des années 70, en dépit d’une écriture musicale certes datée, et s’adressent aussi bien à la jeune génération éprise du rock lyrique de PJ Harvey qu’aux nostalgiques du New York période Velvet Underground.

Reste l’énigme d’une pochette où l’on chercherait en vain la trace de la chanteuse. Jusqu’à ce que l’on prête attention aux notes indiquant la provenance de cette photographie: «Grant Smith, Australia, 1942», soit le père de Patti.

Après avoir dompté ses démons et accompli le travail du deuil, la poétesse américaine explore plus avant son passé de combattante, jusque dans ses racines les plus intimes. Privée de visage, Patti Smith va retrouver sur celui de son père l’énergie du combat, à l’heure où sa musique d’aujourd’hui puise dans le rock d’autrefois la sève de ses nouvelles et magnifiques arborescences. Encore un tour de roue…

——-

Patti Smith, «Gung Ho» (Arista/Universal)